続「ロッホ・ローモンド」

さて、「ロッホ・ローモンド」。この勇壮かつ哀愁漂うスコットランド民謡は歌詞が複数ある。その辺りの事情は識者の方がブログで詳しく説明されているようなので、ここでは日本の歌曲「五番街のマリーへ」の原型ではないかと言われている、ということだけを紹介しておく。

前回書いたように、イギリスは四つの国からなる連合王国だが、それが成立するまでには多くの争いがあった。1600年代末~1700年代のジャコバイトの反乱もその一つで、調べてみると近隣諸国を巻き込む複雑な構図が見えてくる。そのすべてをここには書けないが、簡単に言うと、当時のイングランド王室に反感を持つ「ジャコバイト」と呼ばれる勢力が政変をもくろみ、最大の支持基盤だったスコットランドの人々を中心に、数回にわたって反乱を起こすも大敗。1746年のカロデン・ムア(ムア=湿原)における最後の戦いでは、イギリス政府軍の司令官カンバーランド公によって、ジャコバイトの捕虜や傷ついて動けない兵士たちが、戦闘終了後に皆殺しにされるという事件が起こった。このカロデン・ムアでの虐殺事件は、今もスコットランド人の心に暗い影を落としているという。なぜこんなことを書いたかというと、「ロッホ・ローモンド」の歌詞に、ジャコバイトの反乱で政府軍に捕らえられた二人のスコットランド兵が描かれているからだ。

歌詞の中に「君は高みの道を行け 僕は下る道を行く 目指すは同じスコットランド いつかまた語り合おう 懐かしのローモンド湖」というくだりがある。これは「釈放された君は生者が通る上の道を、処刑される僕は死者の魂が通る下の道を通ってスコットランドに帰る」という意味で、「遠隔地で亡くなったスコットランド人は、故郷に帰るために魂の通る近道を見出すことができる」というケルトの言い伝えに基づいている。

こうした歴史があることで、スコットランド人とイングランド人は今でも互いに敵愾心を持っていて、そのことを如実に表すこんなジョークがある。

スコットランド人とイングランド人が辞書の編纂をしていた。オートミールの原料である「オート麦」の項目で、イングランド人が皮肉たっぷりに「麦の一種。スコットランドでは人が食べるが、イングランドでは馬の餌にする。」と書き込んだ。するとスコットランド人は涼しい顔でこう書き加えた。「ゆえにイングランドでは馬が優秀で、スコットランドでは人が優秀である。」

確かにオートミールはお世辞にもおいしいとは言えないが、ロンドンの名物料理だった「ウナギのゼリー寄せ」の悪評を考えれば、イングランド人だって相当な味覚音痴だろう。それこそ、「どの口が言ってんの?」という感じで…おっといけない、これでは前回の二の舞だ。

そんなわけで、スコットランド民謡のなかにはその土地の血塗られた悲しい歴史を歌ったものがいくつかある。それらはスコットランドの伝統と誇りを今に伝えていて、政治の世界では今も「独立推進派」が存在する。2014年には独立するか否かを問う住民投票が行われ、僅差で反対派が勝利したことは記憶に新しいところだ。でもそう考えてみると、日本人はなんておおらかなんだろう。例えば「平将門の乱」にしても、祟りばかりが有名で、関東人があの一件を今も根に持ち、京都人に敵愾心を抱いている、などという話はあまり聞かない。食い物が美味いせいかな。

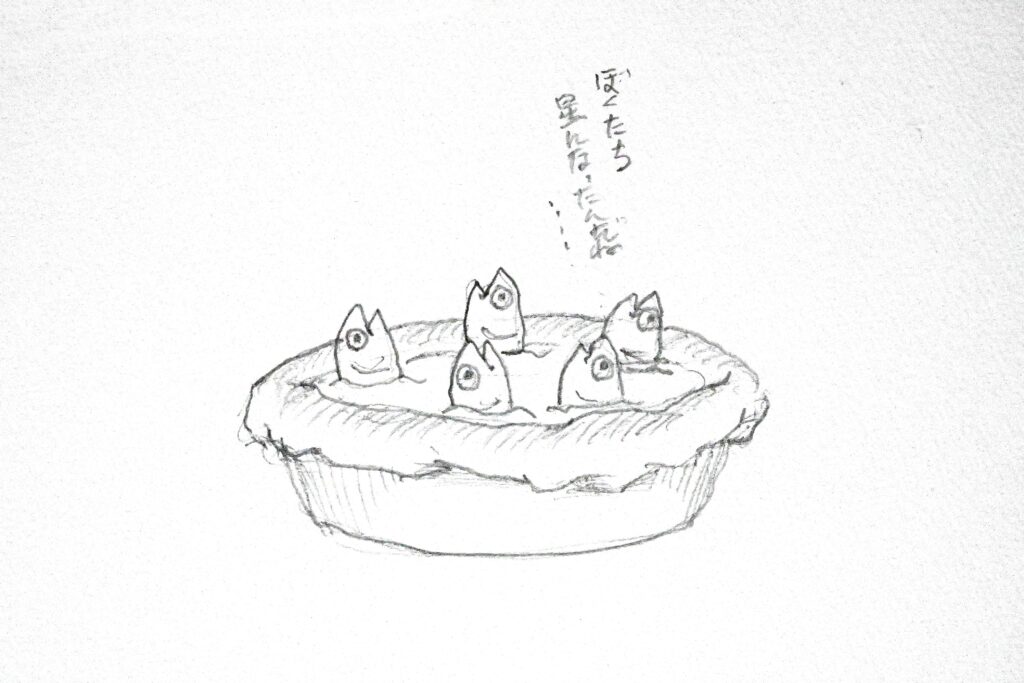

おまけ 前回画像を出し惜しみした「スター・ゲイジー・パイ」。訳して「星を見上げるパイ」のイラストを公開。