ロックンロール!

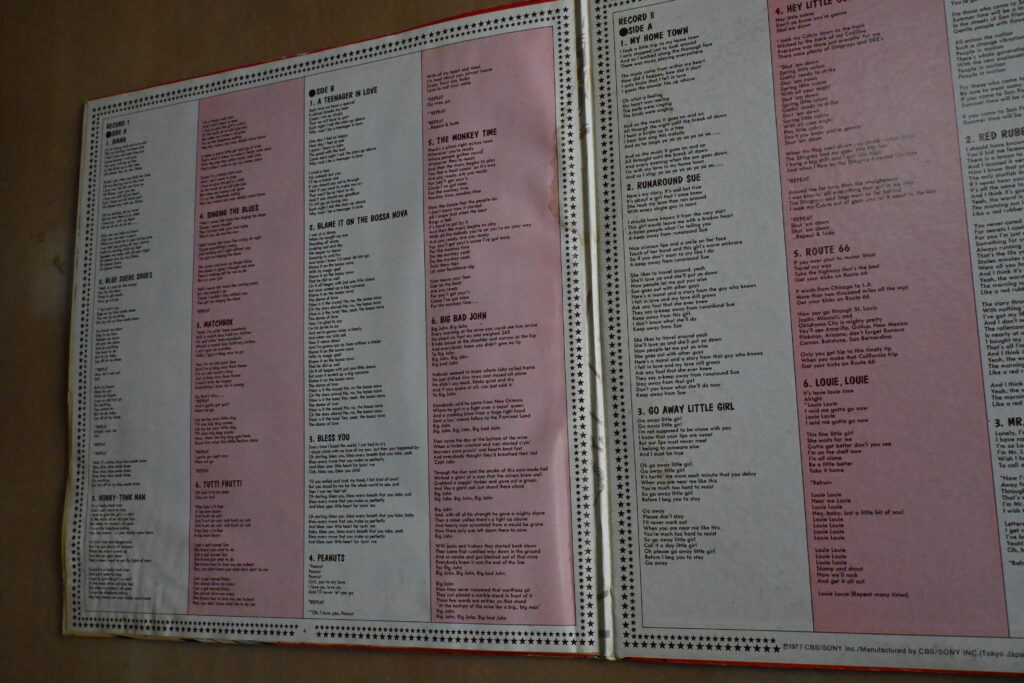

別に「自動小銃に弾丸を装填しろ!」と言っているわけではない。「ロックンロール・スペシャル」。これはある2枚組のアルバム(もちろんLPレコードの)のタイトルだ。誰がいつ、こんなアルバムを企画したか知らないが、よく見るとジャケットの片隅に1977とあった。多分僕が学生の頃に面白半分で購入したものだ。構成はいわゆるオムニバスで、古いロックンロールの名曲がオリジナル音源で24曲収められている。代表的なものを挙げると、P・アンカの「ダイアナ」とかG・マハリスの「ルート66」、S・マッケンジーの「花のサンフランシスコ」、「それにB・ヴィトンの「ミスター・ロンリー」などで、全体的にみると50年代の曲が多い。

装丁はやりたい放題で、ジャケットにはオープンカーでドライブ・インに乗りつけ、瓶入りのコカコーラを飲むリーゼントのお兄ちゃんやらポニーテールのお姉ちゃんやらが、なんちゃってアメリカンスタイルのイラストで描かれている。描いたのはたぶん日本人だろう。バッタもん臭がプンプンする。なんてふざけたアルバムなんだ、と常々思っていたが、なぜか歳を取るにつれて、定期的に引っ張り出してはある期間愛聴するようになった。今年もまたその時期がやってきたらしく、最近ちょくちょく聞いている。これがなんだかとても心地よい。

僕はこれらの曲が流行った時代を知らないし、本来ならロックンロールを聞くような世代でもない。学生だった頃に浜田省吾を知り、「ハンバーガースタンドで待ち合わせて、彼女の親父の車を夜更けに盗み出し、誰もいない海まで真夜中に走る」という内容の歌詞を聞いて、「いや、ここはアメリカじゃないから」なんて思ったことはある。そう、ここは日本だ。50年代のアメリカとは違う。当時のアメリカはもっと豊かで、単純で、能天気だった。それでやっていけた時代だ。ドン・マクリーンが「音楽は死んだ」と歌う以前、サイモンとガーファンクルが、アメリカを探す旅に出るうつろな若者の姿を歌う以前の時代(※)。

もちろん70年代の音楽もいいのだけれど、50年代のそれは、たとえるなら「サンタクロースの実在を信じていたころの音楽」とでも言えば、そのニュアンスが伝わるだろうか。だから僕みたいに、今でもサンタクロースの実在を願っているような精神構造の人間にはしっくりくるのだろう。だが60年代半ばになると、そんなアメリカにも陰りが見え始める。が、それはまた別のお話。

ところで僕がこのアルバムを引っ張り出すのは、もしかしたら複雑かつ雑多になり過ぎた現代の生活に疲れたりうんざりしたり、そんなタイミングかもしれない。先に述べたとおり、僕は現実にはこの時代を知らない。だが洋画や洋楽が好きだった両親の影響で、当時の音楽や映画は山のように見聞きしてきた。それらはある意味、美化された虚構の世界でしかないけれど、現実を知らないからこそ、子供だった僕はより強いあこがれを持ったのだろう。つまり僕が帰って行くのは僕の脳内にだけ存在する「50年代」であって、能天気なロックンロールはその一部だ。そこでは今もツートンカラーのコンパーチブルが走っていて、昼はダイナーでハンバーガー&チップス。ドライブ・インには夜遅くまで煌々と明かりがともり、若者たちはコークを片手に少し尖った青春を謳歌する。もちろんそんな経験をしたことは一度もないが、それでも頭上に広がる空の青さまで、ありありと思い浮かべることができる。そしてその空の色は、この歳になっても少しも色あせていない。

※ ドン・マクリーン「アメリカン・パイ(1971年)」 サイモンとガーファンクル「アメリカ(1968年)」