一味違う「潜水艦」映画

「ハンター・キラー」という映画を初めて見た。「潜行せよ」なんて副題が付いていたので、B級くさいイメージだったのだが、これが大間違い。脚本もしっかりしていたし、カメラワークも一級品。俳優陣も渋くてかっこよくて、特に主役のジェラルド・バトラーが少し陰りを帯びているのが何とも・・・。この人って、ホワイトハウス二部作(と勝手に呼んでいる)のうちの、シリアスな方に出てた人だよね?

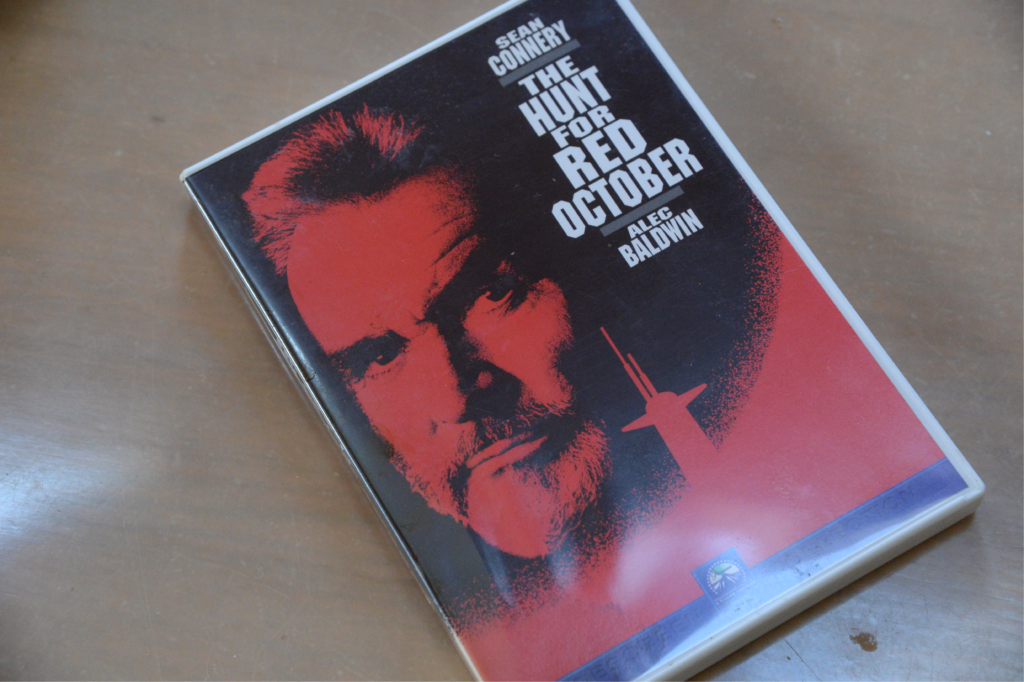

正直、ストーリーは「こんなにうまくいくわけ無いじゃんか」みたいなところもあるんだが、描き方が上手いとそれが許せてしまうんだなあ。誰かがツイッターで「ダイ・ハード」になぞらえていたけど、確かにそんな感じもあった。ただし、こちらは笑うところは一切無し。アクションと心理戦でぐいぐい押してくる。ところで皆さん、他の潜水艦ものとして「クリムゾン・タイド」をあげていらっしゃるようだけど、「レッド・オクトーバーを追え!」はもう古いんですかね?あれもなかなか良かったですよ。特に、事が終わった後の敵国(と言っていいのかどうかわからんけど)同士の艦長たち(ショーン・コネリーとスコット・グレンもしくは同乗していたアナリストのアレック・ボールドウイン)が良い雰囲気で会話するところも似ていて、僕なんかはそっちがすぐに頭に浮かんだんだけど。ただ、最近の映画ばかり見ている若い世代には、CGの出来が物足りないかもしれない。

話は戻って、この「ハンター・キラー」の新機軸は、陸軍(かな?)の特殊部隊による地上戦が絡んでいるところで、潜水艦という密室の中でアクションがこじんまりしそうなところを、派手な戦闘シーンでうまく補っている。そして双方にきちんと見せ場が用意されているので、飽きることなく最後まで一気に引っ張られた。その中で人間模様もちゃんと描いているし、特筆すべきは名脇役たるロシアの駆逐艦の扱いがとても上手で、久々に文句なしの映画を見た気がして、とても満足できた。

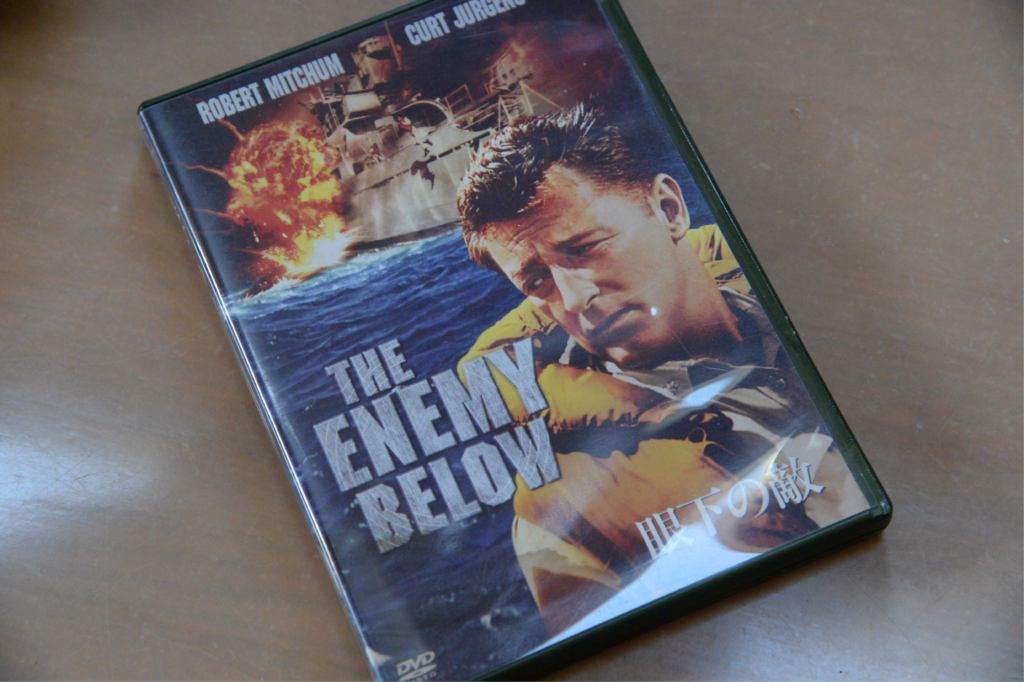

ところで、潜水艦ものの戦争映画の古典に、「眼下の敵」というのがあるのを知っています?これは第2次世界大戦もの(1957年制作)で、アメリカの駆逐艦(長)とドイツのUボート(艦長)の心理戦を描いた秀作なんだけど、孤立無援の一騎打ちなんだよね。今でも潜水艦映画のベスト10には必ず入ってくる。この映画のなかで、老練のUボート艦長が、「今回の戦争は(第1次世界大戦と比べて機械化が進んだために)人間味のかけらもない」みたいなことを言うシーンがあって、「第2次世界大戦でもうすでにこれじゃあ,リアルタイムで中継すらできる現代の戦争はどうなってしまうんだろう」と思ったのを覚えている。だが主人公である二人の艦長は、クライマックスで見事に「人間味のある戦争」を見せてくれる。人間味があれば戦争しても良い、という意味ではない。戦争のなかでさえ人間味を失わない事の大事さを描いている、という意味だ。今の若い人が見てどう感じるかはわからないが、潜水艦映画に興味があったら、ぜひ一度見てみて欲しい。ラストシーンの会話がとても良い。

知らない人もいると思うが、水中ではレーダーが使えないので、敵の位置を知るにはソナー(アクティブ・ソナー)を使う。ただし、これはこちらが出した音波(あの、コーンと響くやつですね)が反射して返ってくるのを聞いて相手の位置を特定するので、こちらの位置もわかってしまうから、むやみに使うことはできない。むしろ足の速い水上艦艇が優位な立場で使うことが多い。もうひとつの方法が「水中聴音機(パッシブソナー)」。潜水艦ものには、かならずヘッドホンをつけっぱなしの人が出てくるけど、あの人たちがソナーの係員ですね。要するに相手のスクリュー音とかを聞いて位置を割り出す方法。推進機関こそ今では原子力によるタービンエンジンなんてものが当たり前になっているし、海上自衛隊のようにいまだにディーゼルエンジン+バッテリー(モーター)でも、相当長い間潜行したままでられるようにかなりの進化を遂げているわけだが、この水中索敵能力だけはどうも新しい技術が開発されていなくて、洗練されてきてはいるものの、いまだに音に頼っているというのが何とも・・・。だから、よくあるでしょう、窮地に追い込まれて「期間停止!総員、音を立てるな!」というシーン。で、やらんでも良いことをやって手を滑らせ、何か落とすヤツが必ずいる。そこのお前!余計なことするな!もう一つ。ハンター・キラーでも出てくるが、近い距離で真後ろに付くと、前にいる潜水艦には気付かれない。これは、前の艦の機関音やスクリュー音に邪魔されて、後の艦の音が聞こえなくなるためらしい。追尾していて、離れたくなった時には機関停止すれば無音で離れることができる。ロシアの潜水艦は、追尾する艦がいないか確かめるために定期的に急旋回するんだそうだ。進路に角度差ができると相手の音をキャッチできるというわけだ(この操艦をクレイジー・イワンと言う)。さらに無線で連絡をとるにも、ある一定の深度まで上がらないと通信できないということで、水の中は思った以上に勝手が違うようだ。

ちなみに、前記したように海上自衛隊の潜水艦はいまだに原子力は使用していないのだが、これはこれですごくメリットがあるらしい。第一に原子炉という熱源がないので、赤外線探知衛星に探知されにくい。第二に、原子炉の運転音がないので、機関を停止すると文字通りの無音潜行が可能になる。聞くところによると、アメリカの太平洋艦隊と模擬戦闘をした時に、海上自衛隊の潜水艦隊はその隠密性を生かして待ち伏せ攻撃をかけ、何回か全滅させたことがあるらしい。やるなあ、海上自衛隊。