夏といえば怪談 2023「貞子の落日 その2」

(前回からの続き) 「リング」では、貞子の姿を見たものは助からない。逆に呪いを解くことが出来れば、そもそも貞子は現れない。つまり、貞子の行動パターンを報告できる生存者はいないはずだ。しかし「貞子」シリーズではそれらについて詳細に語る都市伝説が存在する。これはどう考えてもおかしい。「呪いのビデオ」の新バージョンが存在するのも変だ。新たな呪いが発動したということなのだろうか。だとすればいつ、どこで念写が行われたのか。こうしたベースとなる設定があやふやだと、ストーリー全体が説得力に欠けるものになってしまう。

「リング」ではウィルスとの融合という設定は割愛されていたはずなのに、今更原作の設定を引っ張り出してきて、「ウィルスと同様に変異を起こす(能力が変化する)」というのも、ご都合主義としか思えない。しまいにはバッタのような形に変化したり、増殖していっぱい出てきたりする。こんなシーンを要求した監督の意向の方が恐ろしい。前回も触れたように、怨霊の物理攻撃をあからさまに描写して見せたことも、怖さが半減してしまった原因の一つだろう。そこには人間特有の心の動きが大きく影響している。

ある日突然、高熱を発し、倒れる人が続出する。なかには呼吸困難になって死ぬ人まで出た。いったい何が起こっているのか。これは一種のホラーだ。だが、その原因はコロナウィルスという病原体であることがわかる。こうなると状況が変わらなくても恐怖は半減する。人間は既成概念に同定できるものはそれほど怖がらないのだ。ここはやはり、「何があったのかわからない、説明のつかない恐怖」がキモだ。ベースとなる事柄をきちんと設定して説得力を持たせ、隠すところは隠して恐怖心を煽る。これについては良い例がある。

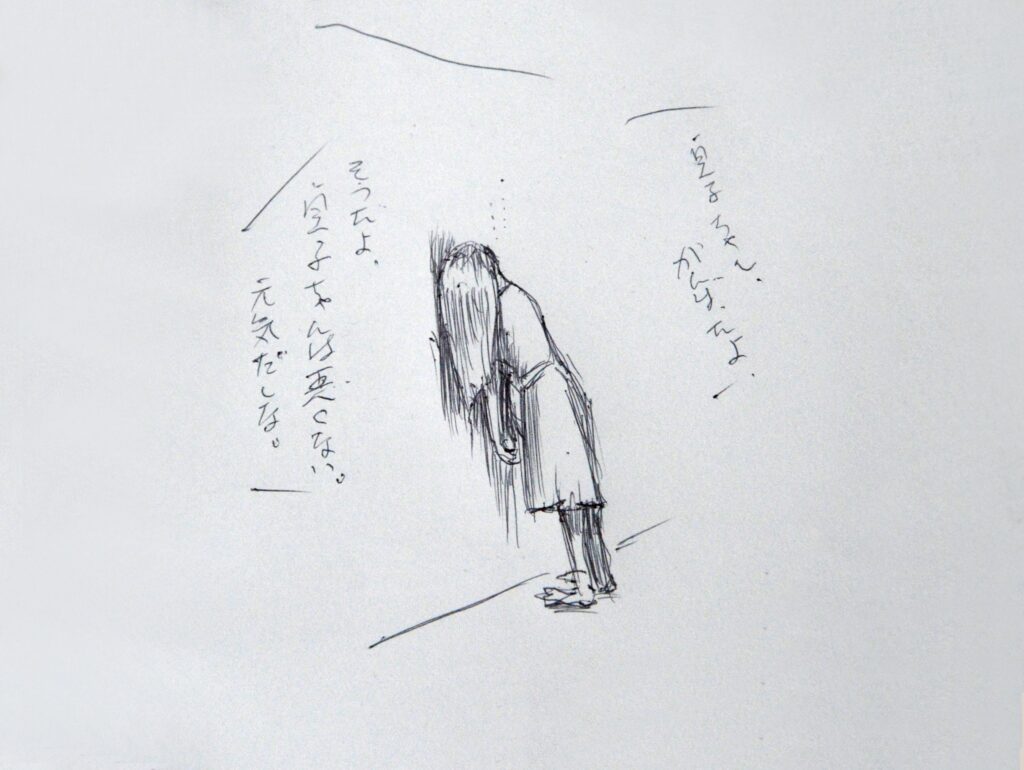

日本の怪談には珍しく、凄惨な結末を迎える「吉備津の釜(※)」。ここに登場する磯良(いそら)の怨霊は、物語の終盤で物理攻撃に及んだと思われるのだが、その手口については明らかにされない。さらに犠牲者以外、誰も磯良の姿を見ていない。読者に伝えられるのは、家の周りで聞こえる「ああ憎らしい、こんなところに護符なんか貼って」という磯良の声と、隣人が聞いた犠牲者の悲鳴、そして血にまみれた現場の様子だけだ。そこには死体さえ残っていない。そのことがかえって恐怖心を倍増させている。加えて冒頭の、浮気が発覚した後も夫を信じ、献身的に尽くす磯良の姿が、怨念の強さに説得力を持たせている。執筆された江戸時代には、すでにこうした演出方法があったわけだ。

「リング」の成功の理由は、正しく怪談の作法に則り、人間の持つ根源的な恐怖心にアクセスできたことだろう。だが「貞子」シリーズはそれを切り捨ててしまったように見える。CG技術の発達を良いことに、ビジュアルに依存しすぎたのだ。

「貞子」シリーズ、あんなにお金をかけて何本も作ったのに、どの作品も評価は散々だった。いくら基本がしっかりしていても、アレンジで失敗すれば、すべてがダメになる、ということだ。なんとも恨めしい話ではないか。

※ 有名な「雨月物語」の一編。自分を捨てて女と逃げた正太郎を、その妻磯良の怨念が祟る。一読の価値あり。注目すべきは、江戸時代の書物でありながら、磯良が恨めしい言葉を吐くと同時に障子に赤い光が射すなど、現代のホラー映画にも通じるような描写があることだ。そしてもう一つ、磯良は初めて出現した際には正太郎を手にかけていない。予告した後に時間をおき、散々おびえさせた上で取り殺している。「リング」における貞子は、この手順を踏襲している。