ボックスアートの価値

僕がプラモ好きなことは以前からお伝えしていると思うが、最近Youtubeでだったかな、同じくプラモ好きの中年男性がこんなことを言っていた。「ボックスアートがカッコよければ、キットの出来が悪くてもあまり気にならない。そうなんですよ。キットよりボックスアートなんです。」

これは僕にとってすごく共感できる話だ。もしかすると同年代のプラモマニアは、そのほとんどが同意するかもしれない。ちなみにここで言うボックスアートとは、プラモデルの箱絵のことだ。

僕が子供のころは、完成品の形が実物とまるで違うようないいかげんなキットが数多く存在した。いわゆる子供だましの「オモチャ」的なもので、かといって大人向けの「模型」であっても、そのままではまともに組みあがらないキットもあり、ちょっと油断すると接着面がずれたり隙間が空いたりすることはしょっちゅうで、ひどいときには爆撃機の機体がねじれていて、どうあがいても左右のパーツが接着できない、なんてこともあった。

今だったら大炎上ものだが、当時は取り換えてもらうか泣き寝入りするしかなくて、それが当たり前みたいに思っていた。それでもかっこいいボックスアートが手に入れば、絵の部分を丁寧に切り取り、壁に飾ったりして、それで6割がた満足していたような気がする。

逆にボックスアートの出来が悪いと、キットの良し悪しにかかわらず購買意欲がわかないことが多く、こうしてみると、買う側はもちろん売る側にとっても、ボックスアートの出来は売り上げを左右する重要な要素だったに違いない。

有名なプラモデルの箱絵師に、戦車プラモのボックスアートで有名な高荷義之という人がいる。彼の描く作品はたくさんの脇役(軍用車両や兵士たち)によるドラマチックな演出が特徴だったんだけど、アメリカではキットに入っていないものをボックスアートに描くとクレームがつくということで、日本製プラモデルの輸出が盛んになると、発売当初は戦車とともに描かれていた機関銃を構える兵士や随伴するサイドカーがいつの間にか消え(※)、同じキットに細部の異なる2種類のボックスアートが存在することになった。

さらに価格改定時にボックスアートそのものが変更されることもあり、中古プラモ市場では、状態さえよければ古いボックスアートのキットのほうが高値がつくことが多い。

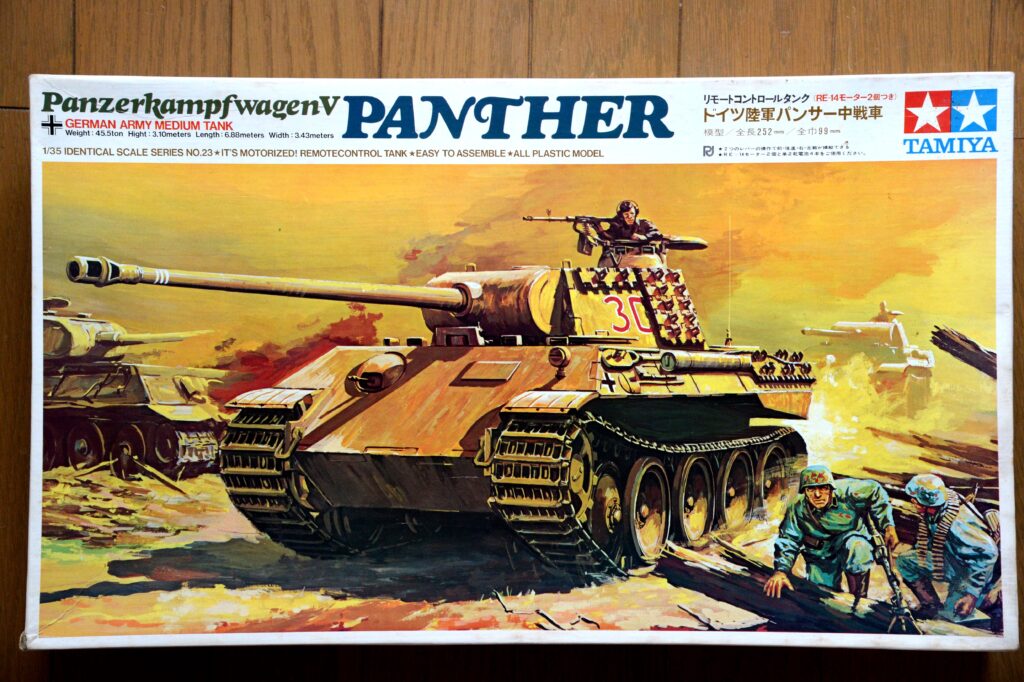

例えば僕が5年ほど前に手に入れたタミヤの1/35パンサー戦車のリモコン版(初版・後期)だが、これはボックスアートが大西将美という、これまた有名な箱絵師の初期の作品で、発売当時(1968年)850円だったものを2万円ほどで購入した。今、同じものをネットで探すと6万円以上の値がついている。一方同じキットでありながら、1974年発売のボックスアートが新規のもの(当時1,300円)は今も2万円ぐらいで手に入れることができる。

ところでこのキット、箱を開けてみると、パーツやランナーが緩衝材で包まれていて、一見何がなんだかわからない。輸送時に部品を保護するために梱包したんだろうけど、売り手側の「貴重なものなんですよ」という気持ちは伝わってくるものの、この感覚は子供の頃の、プラモの箱を開けた時の心躍る気持ちとは全く別のものだ。いくら希少性が高いとは言っても、これはちょっとやりすぎじゃないの?という気がする。「間違っても作ってはいけません。末永く大事に保管すること、それがあなたに与えられた使命なんですから。」そんな声が聞こえてきそうだ。こんなことされたら作れないよなあ。でもさっき書いたように、ボックスアートが手に入っただけでほぼ満足だから、別に作らなくてもいいっちゃいいんだけどね。

僕にとってプラモはあくまでもプラモでしかない。そしてボックスアートは間違いなくその価値の大部分を占めている。それは子供の頃の思い出や憧れを買い集めるようなもので、投資などという大人の都合が入り込む隙は微塵もないように思うが、世間の見方は少し違うようだ。

もし仮に、今手元にある中古プラモのコレクションをすべて売り払ったら、おそらく買い取り値でも20~30万円ぐらいにはなるだろう。20年もすれば50万円を超えるかもしれない。だからと言って、遺書に「困ったときにはこのプラモデルをお金に換えて、生活費の足しにしなさい」なんて書くのは、なんか違う気がするなあ。

※ パソコンなど無い時代だから、箱絵師が絵の具で上描きして修正していた。よく見るともとの絵柄がうっすら見える、なんていう例もある。